外来化学療法

私たち医療スタッフは、患者さんが自宅での生活や仕事を継続しながら、有効かつ安全ながん治療が受けられるようにチーム医療で支えていきます。

(2024年5月14日更新)

外来化学療法室の概要

当院の外来化学療法室は2008年4月より設置され3床にて運用しています。電動ベッド2床、リクライニングチェア1台、各々にテレビを設置しています。治療中はテレビ鑑賞や読書、趣味や食事など自由にお過ごしいただけます。

スタッフは主治医(専任医師含む)、専任看護師、専任薬剤師を中心に、検査技師、管理栄養士など各専門性を活かしたチームで治療をサポートしています。

<主な対象疾患>

(悪性腫瘍)胃がん、大腸がん、乳がん、造血器悪性疾患、膵胆管がん、など

(非悪性腫瘍)クローン病、潰瘍性大腸炎 など

<治療実績>

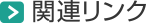

患者数 2022年度総計 327人 2023年度総計 232人

疾患別患者割合 (注:血液がんについては皮下注射のみ)

化学療法室

<安全管理と緊急時の対応について>

化学療法の実施においては何よりも安全管理が重要です。

化学療法の治療スケジュール(レジメン)は外来化学療法のレジメン審査委員会で承認を得て使用しています。登録されたレジメンは電子カルテシステムからのオーダーが可能で、抗がん剤の投与スケジュールの過誤や過量投与防止に役立てています。

※レジメンとは(抗がん剤投与に関する薬剤の種類や量、時間、手順など時系列で示した治療計画書)

治療中の患者さんが抗がん剤によるアレルギー反応などの緊急対応が必要になった場合は、マニュアルに沿った迅速な対応を行っています。

<仕事と治療の両立支援について>

治療を開始するにあたりこれまでどおりに仕事を続けることは可能です。但し、副作用等による体調不良等も考えられます。このような場合、患者・雇用者・病院が連携し就労と治療の両立ができるようサポートする取り組みが進められています。当院においても取り組みを始めていますので希望される方はご相談下さい。

<治療費について>

高額療養費制度とは、医療費支払いの自己負担額を軽減する制度です。これは、加入している保険や所得によって自己負担額や手続き方法が異なります。また、年齢や病状によって使用できるサービスや制度がありますので市役所・各健康保険窓口や当院の医事課、医療連携相談室などにお問い合わせ下さい。

(医療費が高額になることが事前に分かっている場合には「限度額適用認定証」の交付手続きができます)

外来化学療法室を利用される患者さんへ

1.ご利用対象者

宇佐高田医師会病院の外来で、化学療法(抗がん剤治療、分子標的薬剤やホルモン治療)を受ける患者さんが対象です。

2.投与スケジュール

外来化学療法は使用するレジメンや個人の病状により投与スケジュールが異なります。

3.受診日の流れ

1)持参するもの:飲み物、軽食(においの強い食品は遠慮ください)

※テレビやイヤホンは無料で利用できます

※フリーWi-Fiがあります

2)受診受付

・採血があるので予約の1時間前に来院ください

・外来ロビーの自動血圧計で血圧測定

外来血圧計

化学療法室

・検査室にて血液検査・尿検査など

※当院では採血と点滴の血管確保を同時に行い

穿刺による負担の軽減に努めています

↓

2)検査結果が出るまで1時間ほど待合室でお待ちいただきます

・専任看護師による検温、体重測定、問診(体調確認など)

・状況により薬剤師による問診

↓

3)医師による診察

・医師は採血の結果と病状、体調、副作用の状況などについて診察を行い

治療の可否を判断

・治療可能と判断された場合、外来化学療法室へ移動

↓

4)薬剤部による薬剤調整(30~40分程度の時間を要する)

↓

5)点滴開始

※専任の看護師や薬剤師、管理栄養士等が皆さまのサポートを行いますので遠慮なくご相談ください

↓

6)化学療法終了

問題がなければ抜針し、止血を確認した後帰宅可能

↓

7)会計

その他)

・初回治療時・新しい薬剤の開始時などは、薬剤師による薬剤の説明、副作用の対処法などの説明あります

4.在宅での自己管理について(セルフモニタリング・セルフケア)

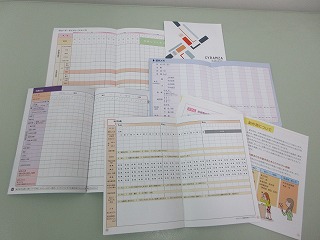

当院では患者さんに「治療日誌」をお渡ししています。

治療日誌

多くの副作用は自宅で経験されることが多く、外来化学療法が安全に

行なえるためにも患者さん自らが副作用の症状を認識し必要に応じた

対処(薬を飲んだり、病院へ連絡するかの判断)をするセルフケアが

重要となります。

レジメン毎のハンドブックに沿って説明しています。

5.受診相談について

当院では安心して治療が受けられるように24時間受診相談に対応しています。

医師による受診の判断がされ、状況により入院対応も行っています。